こんにちは。Kid.iAです。

毎回情報を軸とした「問い」を立て、考えたことを書いている本note「Toi Box」ですが、今回の問いは「『ナイキ』の決算書を44年分見て感じた事とは?」です。

先日スポーツ関連の以下記事を初めて投稿しましたが、それに続くスポーツ第二段ということで、誰もが知る「世界一のスポーツ用品企業」について書いていければと思います。

⬇️ サッカー日本代表の『強さ』を公式化できないか?

https://note.com/kid_ia/n/n400d164d63ad

上記記事でテーマにした「強さの公式化」しかり、私は何かを「分析すること」がとても好きな作業で、たまに時間があるときは色んな企業のIRを読んで分析したりしています。

その中でもナイキ社は、私の好きな「スポーツ」というキーワードを持つ企業であることや、かなり昔の決算資料が閲覧できるということで分析しがいがあるな思っていました。

どれほど昔からあるのかというと、なんと1977年から(本日時点では1981年)の44年分「Annual Report」の形式で掲載されていました。

さすがに全てに目を通すことは時間が足りないため、44年分の主な経営数字とCEOメッセージのみに絞り読みこんだのですが、そこで私なりに強く感じた「ナイキ社の強み」みたいなものを、以下の3つの観点から書いていきたいと思います。

1. ナイキ社の44年分の「売上高推移」

2. 世界一の企業の「伸び悩み時期」

3. 「いかにして」成長していったのか?

それでは早速一つ目から見ていきましょう。

1. ナイキ社の44年分の「売上高推移」

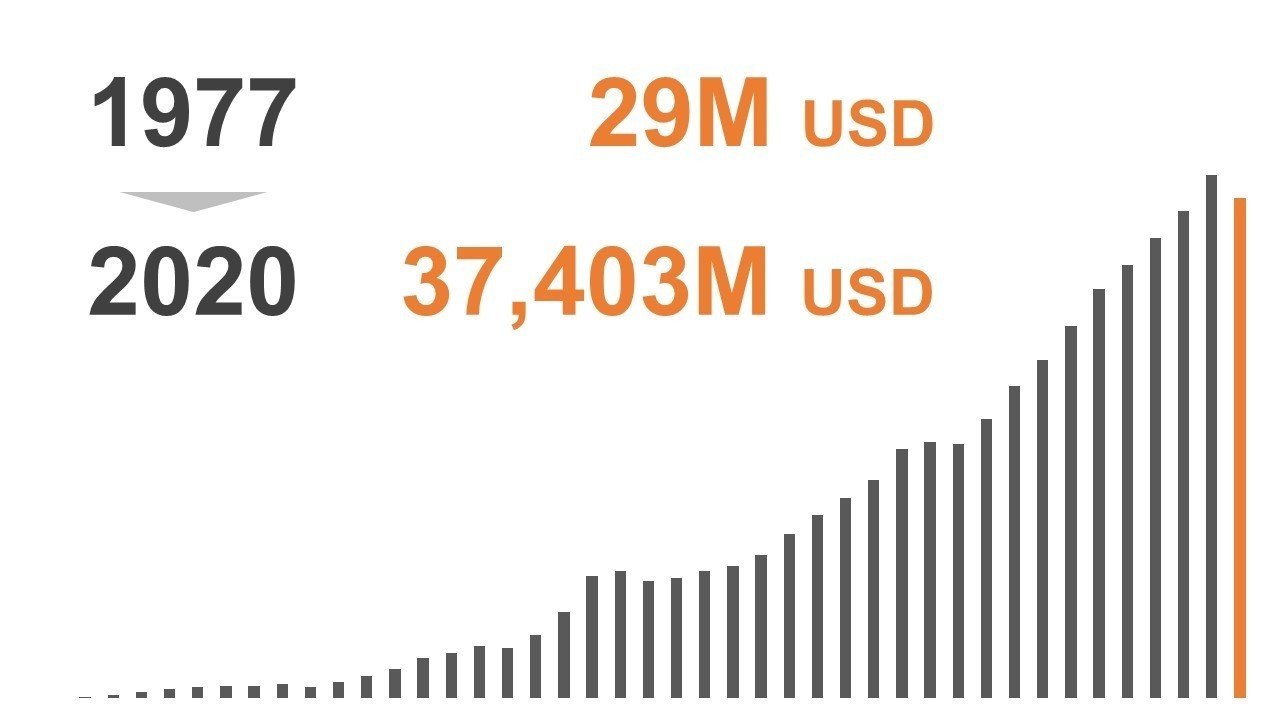

まず、今回ナイキ社の44年間を見ていくにあたり視点を「売上高」に絞りました。その上で、当該期間中の推移を調べてみたのが以下です。

こう時系列に見てみると、44年という長い年月ではあるものの、圧倒的な成長を遂げていることがわかります。

1977年当時、年間29M USDだった売上は、2020年時点で37,403M USD(約3兆8,925億円 | 1ドル=104円換算)となっています。

これを見て思ったことは、ただただ「すごいな」という一言。日本人により馴染みのあるアシックス社やミズノ社の売上が、年間3000~2000億円台であることを考えるとその凄さが余計に際立ちます。

企業分析をしている際に、こうした結果を見ると個人的にいつも考えてしまうのが、「不調だったときってないのかな?」ということ。

一見無さそうにみえる上のグラフですが、実は細かく見ていくと「伸び悩んだ時期」というのが存在します。次はそれを見ていきましょう。

2. 世界一の企業の「伸び悩み時期」

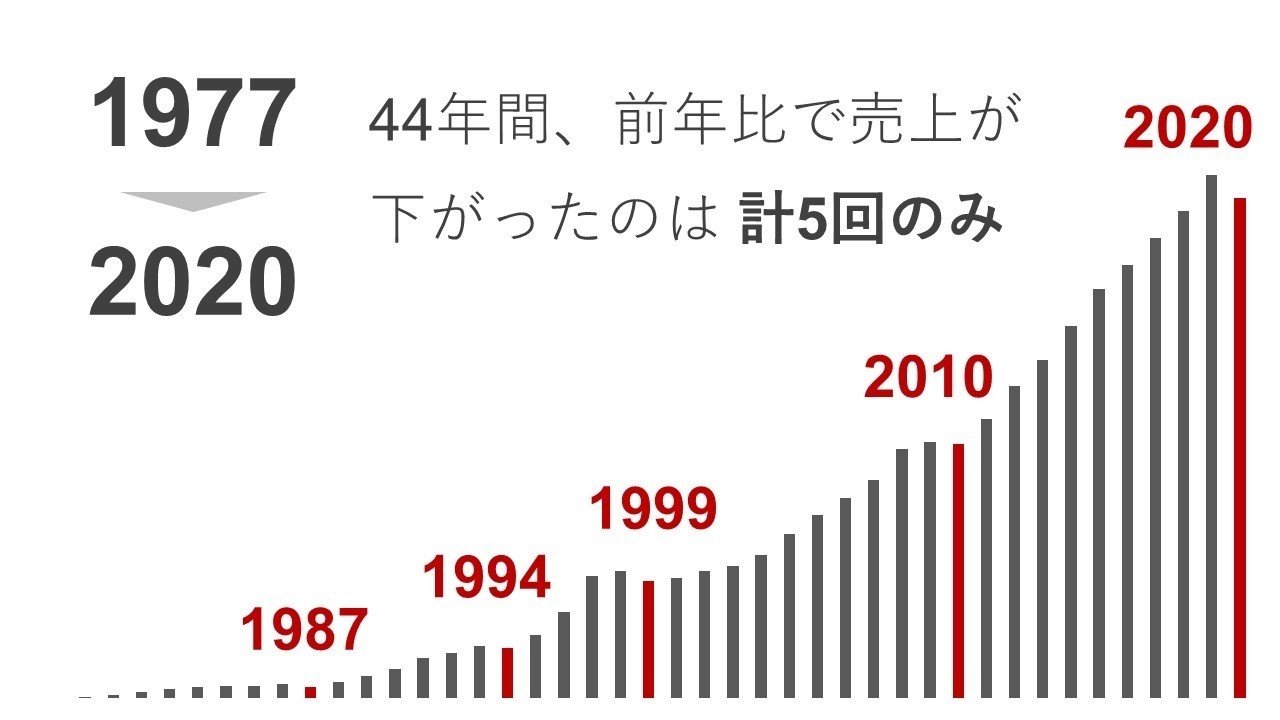

ナイキ社は「2年連続で売上が下がったことがない」企業です(この事実にも驚きました・・。)。ただそれでも、売上が「伸び悩んだ時期」は以下のように存在していました。

44年間に、実は「計5回のみ」前年比の売上が下がった時期があります。それが、1987年、1994年、1999年、2010年、2020年の5回です。

2020年は「コロナ禍」の影響もあり(ナイキ社は5月末決算)売上が下がっています。これからどのように対応を行い、推移するのかはまだ不確実な要素が多いと思います。

一方で、私がこの結果から「強く好奇心を持ったこと」が、2020年を除いた残りの4年において、どのような方法で「改善」していったのかということです。

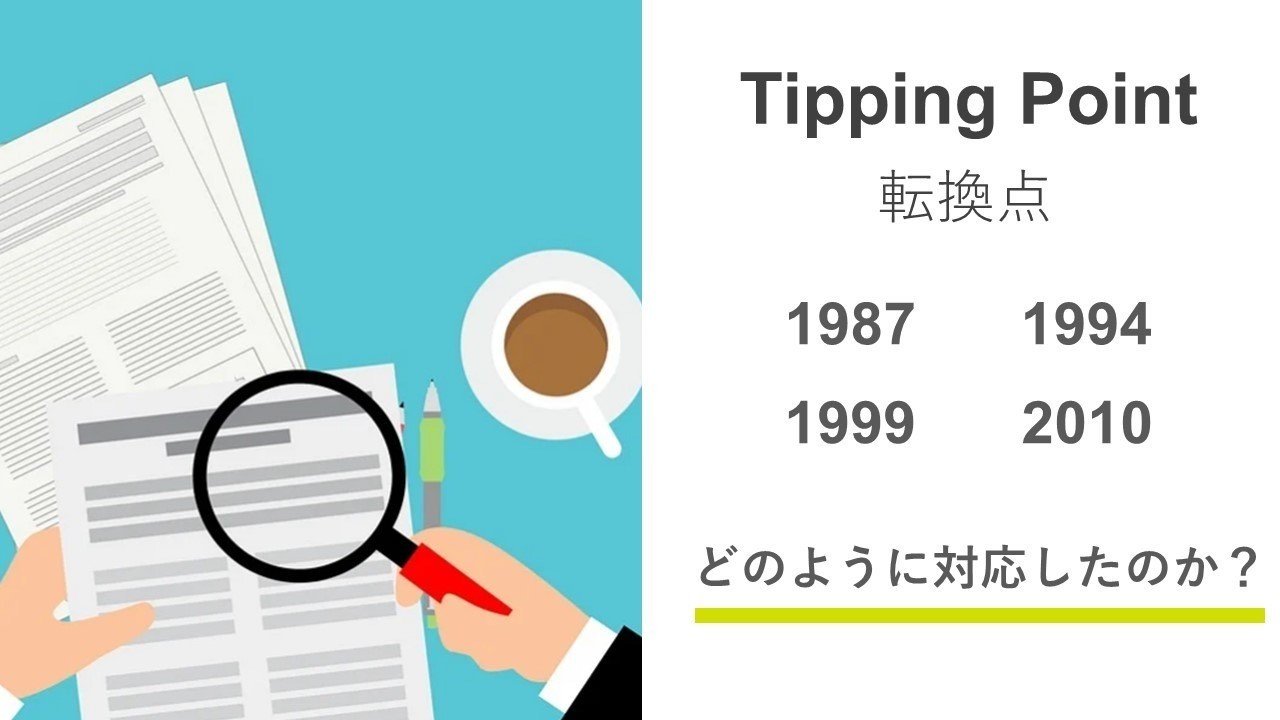

つまりその各年代が、売上減少(一時的な踊り場)から業績回復をし始める「転換点」にあたるということです。

ここからは、この「転換点」である4年にフォーカスして書いていきます。

3. 「いかにして」成長していったのか?

順風満帆にも見えるナイキ社ですが、実は1998年には「1600人のレイオフ(全体の7%)」、2010年にもおよそ10年振り「1750人のレイオフ実施」を実施しています。

上述した5回の伸び悩み時期も含め、そうした「ネガティブ要素」も決算書を読んでいて理解できたことですが、最も印象的な気づきとして挙げられるのが、何度かCEOメッセージでも語られていた「(自社の)強み」でした。

それがナイキ社の「ポートフォリオマジメント」です。

「なるほど。それがナイキ社の強みなのか。」と知ってから私が次に思ったことが、もしや「転換点」に起こったこと、業績を回復させた「成長要因」は、この「ポートフォリオマジメント」ではないかということです。

それを確認するために、IR上で公開されている範囲の売上高のセグメント情報を分析し、整理した上で考えたのが以下です。

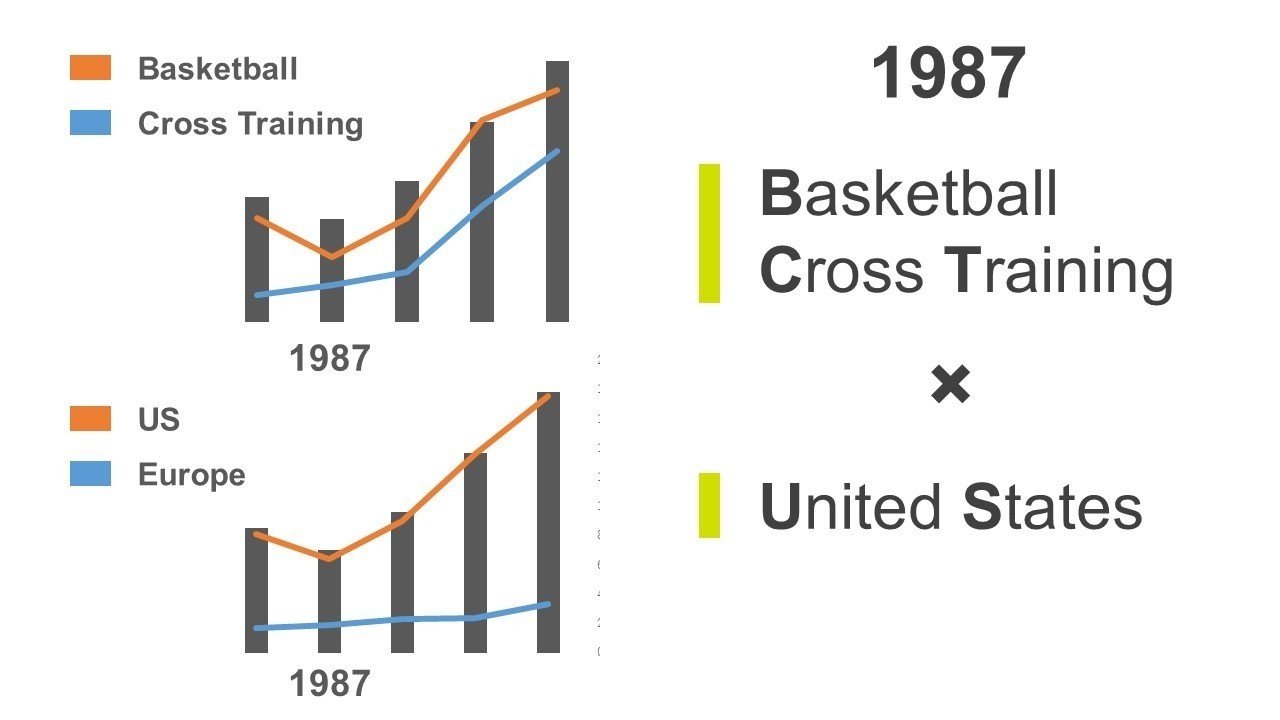

1987年

セグメント分析をみると、「バスケ」と「クロストレーニング」カテゴリに注力したことが要因であることがわかります。

前者はNBAを軸としたマーケティング、後者は当時アメリカでトレンド化していた追い風に上手く乗ったことで売上を改善。

また、まだまだ相対的な規模が小さかった当時は、地域的に「United States」のみに注力することでその後の成長を実現したと言えます。

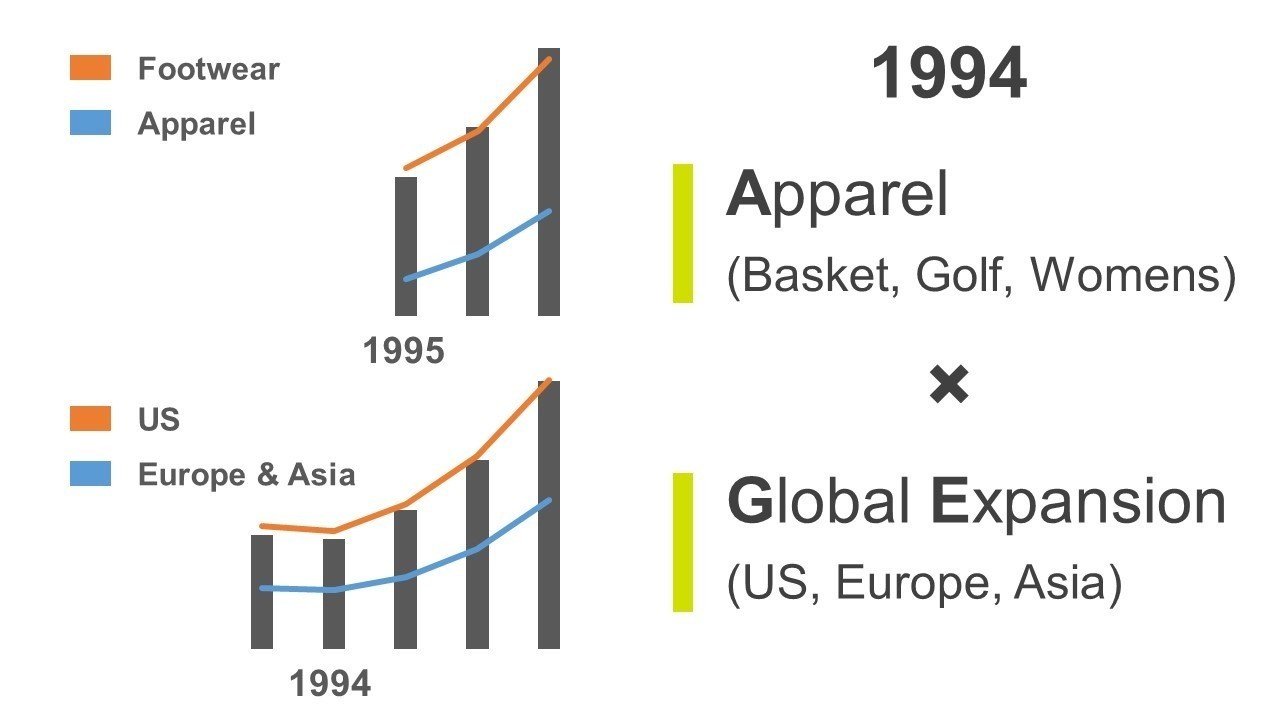

1994年

この年は、それまで売上を牽引していた「シューズ」に加えて、「アパレル」に注力したことで、のちの売上を伸ばしていったことが分かります。

内訳として、カテゴリはバスケに限らず「ゴルフ」や「女性」といった「新しい切り口」を重ねることで改善を実現していきました。

また、地域でいうと相対的に頼っていたUSに加えて、「ヨーロッパ」や「アジア」にも注力していき結果を残したのがこの時期でした。

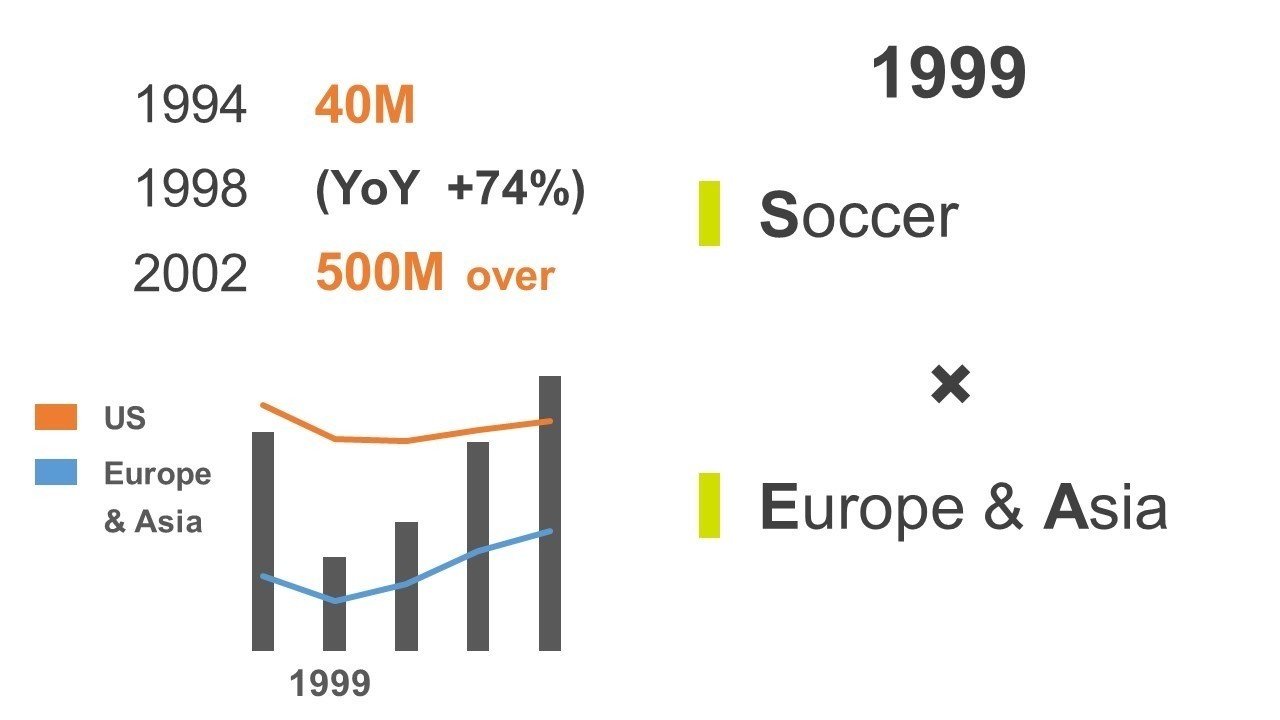

1999年

分析結果をみていくと、この1999年前後という時期が「最も苦しい時期」でした。全体売上でも5年ほどのタームでもほぼ横ばいという時期です。

ただ、苦しみの中にも「新しい分野」に活路を見出そうとしているのが感じれます。

それが「サッカー」というカテゴリです。2002年に日韓ワールドカップを控え、ナイキ社もかなり注力をしていた時期でしょう。

カテゴリ別の売上高が公表されていない期間でしたが、各年代の文章から一部、実績や成長率等を読み取ると、1994年にはわずか40M USDだったカテゴリ売上が、2002年には500M USD超えと、10倍以上の売上に成長しています。

現在のナイキ社のサッカーカテゴリにおける地位も、この時に注力したからこそだと感じます。

また、地域でみるとこの時期は「United States」の成長が完全にストップ。それをカバーしたのが「ヨーロッパ」と経済危機がある中でも奮闘した「アジア」です。この時期までに「US頼み」の状況から脱していたことも、ナイキ社の「ポートフォリオマネジメント」のなせる業かなと感じました。

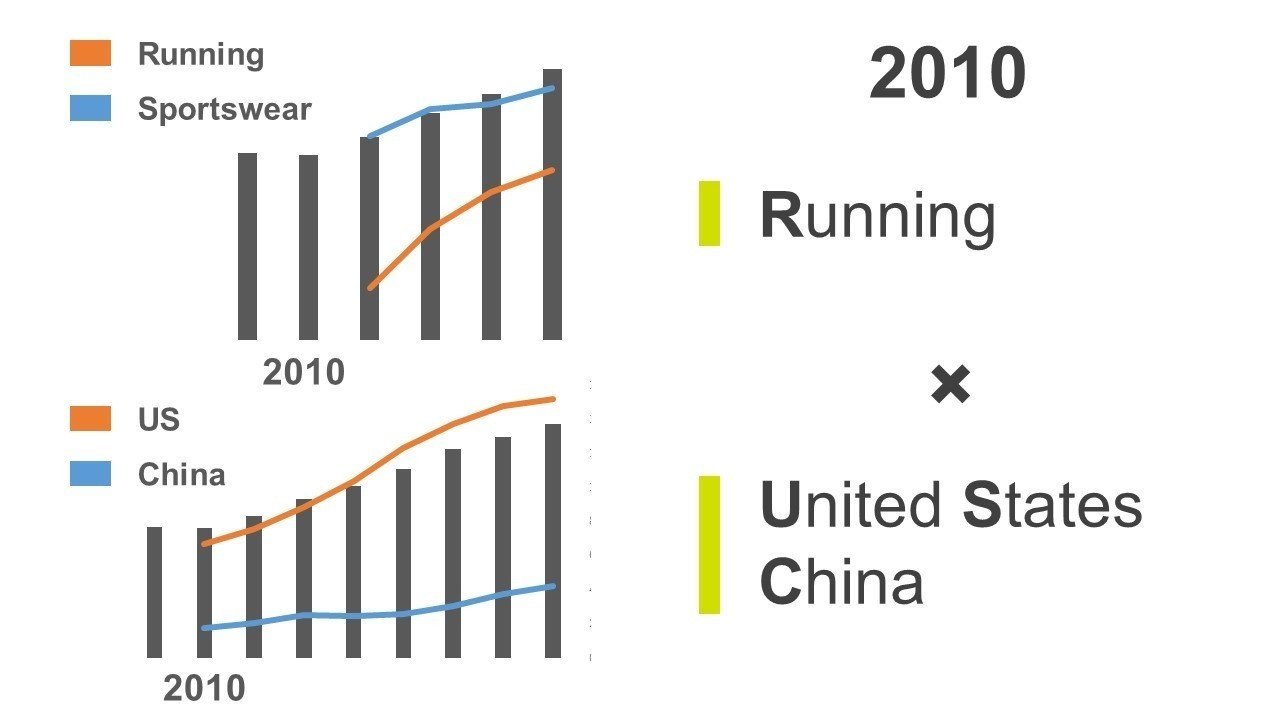

2010年

最後に2010年とそれ以降の分析ですが、これは完全に「ランニング」×「US&中国」の組み合わせといえるでしょう。

「ランニング」は、当時規模では完全に上だったカジュアルラインの「Sportwear」の伸びと比較すると、その牽引ぶりは明らかです。

そして、その成長をどの地域で実現したかというと2つの巨大なマーケットである「United States」と「中国」です。グラフは2017年までのものですが「中国」はその後も更に成長しています。

まとめ

最後に、再度ナイキ社の「強み」を書いておきます。

4つの「伸び悩み時期」以降のセグメント売上推移をこうして眺めてみると、本当に「集中と選択」が上手い企業だなと感じました。

この規模で、しかもこの長い44年もの期間をと考えると、決して「結果論ではない」ことがわかります。

さすがに「世界一」の企業という感じです。

スポーツ好きの私としては、引き続きその強みで「スポーツ業界」を面白くしていってほしいなと改めて思いました。

もし記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

#ビジネス

#スポーツビジネス

#スポーツ

#ナイキ

#NIKE

#分析

#決算分析

#情報

#デザイン

#note

#毎日note

#毎日投稿

#毎日更新

"それを見て" - Google ニュース

November 29, 2020 at 05:31PM

https://ift.tt/3qaJvm5

「ナイキ」の決算書を44年分見て感じた事とは?|Kid.iA|見習い情報建築家|note - note

"それを見て" - Google ニュース

https://ift.tt/380rBsi

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「ナイキ」の決算書を44年分見て感じた事とは?|Kid.iA|見習い情報建築家|note - note"

Post a Comment