中国政府の「ゼロコロナ政策」が2022年12月26日に突如撤廃された。約3年もの長きにわたって続いた中国国民の移動制限も一気に緩和されたわけだ。それにより感染者の急増など混乱も続いているが、景気停滞にあえいでいた市場も2023年には明るい兆しが見えてきそうだ。

ゼロコロナの影響でマイナス成長となった中国のモバイル市場

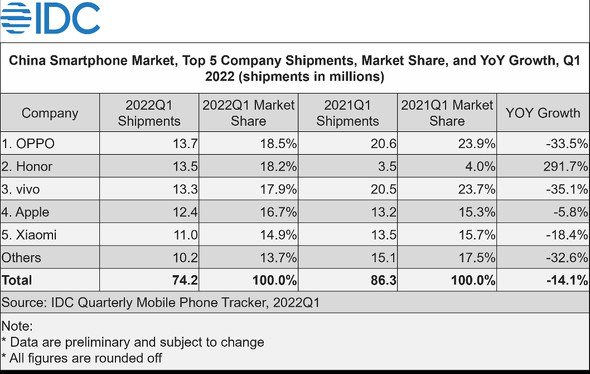

中国のスマートフォンの出荷台数は2022年の第1、第2、第3四半期いずれも前年同期比でマイナス成長となった。IDCの調査によると、各期の成長率はそれぞれマイナス14.1%、マイナス14.7%、マイナス11.9%と歴史的にも惨たんたる状況だった。その中で2021年から単独メーカーとして本格的なビジネスを拡大したHonorは、2022年の比較となる前年の出荷台数が少なかったこともあり、2022年第1四半期は前年比291.7%、第2四半期は88.6%と驚異的な数字を見せた。しかしそのHonorも第3四半期にはマイナス9.1%と急に失速している。「ゼロコロナ」は人々の消費マインドを大きく低下させたのだ。

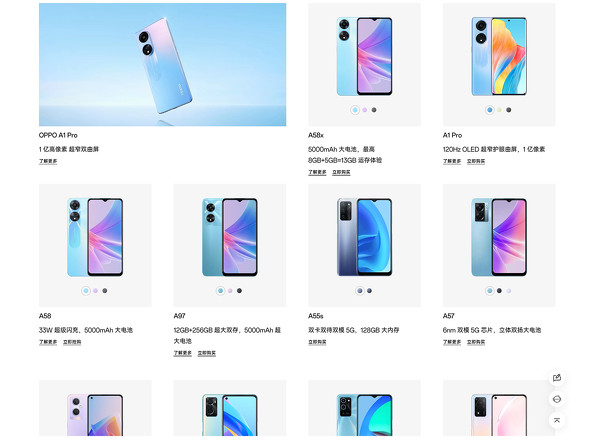

各メーカーは自社製品への注目度を高めようと、次々と新製品を出している。今や中国では1年に2回のモデルチェンジが当たり前となり、半年前に買った最新モデルが陳腐化してしまうほどだ。また新製品が出ると前のモデルは値下げされるケースが多く、目新しい機能がなければ消費者もわざわざ新製品に飛びつくことはない。その結果、時にはメーカーの動きが空回りのように見える「なぜそんな新製品を出したのか?」と疑問に思えるような製品も2022年にはいくつか見られた。

中国で発売されたスマートフォン新製品を毎月見てみると、1カ月あたり10機種以上が登場している。つまり年間にすると100機種を超える膨大な数の製品が登場しているのだ。そうなると、代わり映えのしない製品は消費者から見向きもされず、大した台数も売れずに不良在庫になっていく。

また、OPPOのミドルレンジライン「Aシリーズ」のようにモデル名が増え複雑になると、どの製品がどんな機能なのか分かりにくくなってしまう。OPPO Aシリーズは中国と海外で奇数型番、偶数型番というモデル展開をしていたが、中国内での数字が足りなくなってしまい偶数やアルファベットを付与したモデルも登場した。最終的には11月に「A1 Pro」という数字1桁型番の新しいモデルを投入し、今後は製品名が分かりやすくなる予定だが、消費者側にどう認知させるかが課題になりそうだ。

このように、2022年の中国のスマートフォン市場は販売台数に停滞が見られたが、2023年は行動制限もなくなり国内景気が上向きになると見られている。暗黒の時代ともいえる2022年を乗り切った各社は2023年も新製品ラッシュをかけるだろう。とはいえ、やみくもに製品を増やすだけでは体力も持たない。そこで各社は注力する分野をより絞って製品を強化していくだろう。その中で注目すべきは「折りたたみ」「カメラ」「ゲーム」という3つの分野だ。

折りたたみスマホ市場に参入したXiaomiとOPPO 低価格化も進む?

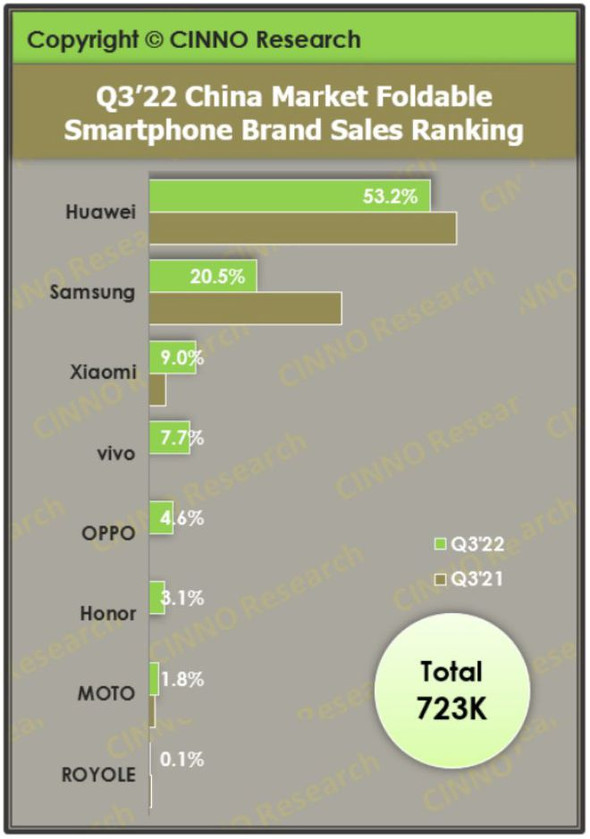

折りたたみスマートフォンは中国でも2020年まではSamsungとHuaweiの2強だったが、2021年にXiaomiとOPPOが参入、2022年にはHonorとvivoも製品を発売した。そしてこれら後発4社は全てが2022年中に第2世代の製品を投入している。各社ともヒンジ機構を改善し本体の薄型化を図った他、HonorとOPPOはスタイラス入力に対応、OPPOは縦折りモデルも発売した。

スタイラス対応はSamsungのFoldシリーズ対抗であり、縦折りモデルはSamsungのFlip、HuaweiのPocket対抗となる。OPPOの縦折りスマートフォン「Find N2 Flip」は外側に3.26型の大型カバーディスプレイを搭載し、使い勝手はHuaweiやSamsungの縦折りモデルを上回っている。

CINNO Researchによると、2022年第3四半期の中国の折りたたみスマートフォン出荷台数は72.3万台で前年同期比114%の伸びを示した。この数は中国のスマートフォン全出荷台数のまだ1%にすぎないが、折りたたみモデルはもはや自社のフラグシップ級の製品であり、高い価格でも販売できる製品だ。また他社との競争に打ち勝つための「顔」となるモデルにもなる。2023年は低価格モデルや高性能モデルなど、各社折りたたみモデルのラインアップを増やしそうだ。

関連記事

1型センサーのカメラを搭載した機種も増えそう

カメラ性能は2022年に大きな技術のブレークスルーが見られた。Xiaomiとvivoはソニーの1型センサー「IMX989」搭載モデルを発売。vivoはそれに合わせて自社開発の画像処理チップの新モデル「vivo V2」の搭載も始めた。またXiaomiはSamsungの2億画素センサー搭載モデルも発売。画素数競争ではHonorも1億600万画素カメラモデルを投入している。そしてHuaweiは「Mate 50」シリーズで10段階の可変絞りを採用。各社横並びの性能だったカメラが大きく進化した1年だった。

2023年には1型センサーの搭載がOPPOなど他社の採用も進むだろう。またXiaomiがライカと電撃的な提携を発表、vivoはカールツァイスとの連携を深め、OPPOもハッセルブラッド推しを強化。ハイエンドモデルのカメラはコンピューティショナルフォトグラフィーにアナログカメラ時代の「風味」を加え、美しさにより磨きがかかっていくだろう。

こうなると、そろそろレンズ交換式で本格的な望遠レンズが使えるカメラが出てきてもおかしくないだろうが、Xiaomiはコンセプトとして「Xiaomi 12S Ultra Concept」を実際に披露している。中国では販売していないものの、アフリカなどに製品展開しているTranssion傘下のTecnoがレンズ収縮式の65mmカメラを搭載した「Phantom X2 Pro」を発売したが、この機構を採用するモデルも出てくるかもしれない。

ゲーミングのパフォーマンスを売りにした製品も登場するか

ゲーミングスマートフォンについては中国国内のモバイルゲーム市場が引き続き成長を見せていることもあるが、スマートフォンメーカーがカメラではなくパフォーマンスを競い合うモデルとして、2023年もさまざまな製品が出てくるだろう。メモリやストレージは容量だけではなくLPDDR5XやUFS4.0などPCの世界と同様の高速化を進め、ディスプレイはリフレッシュレートやタッチサンプリングレートの引き上げ、そして本体内部の冷却性能の向上などを図ったモデルの登場が期待される。これらの技術はゲーム向け端末だけではなくハイエンドモデルにも応用できるだけに、各社開発には力を入れているわけだ。

2022年12月末時点で最新のゲーミングスマートフォンはNubiaの「Redmagic 8 Pro+」で、Snapdragon 8 Gen 2を搭載、充電速度は165Wと高速だ。また第4世代目となるアンダーディスプレイカメラを搭載し、インカメラを遮るカメラはなくなった。アンダーディスプレイはSamsungやXiaomiが追いかけているがまだ他のメーカーには広がっていないが、ディスプレイの大型化が行きつくところまで到達した今、他のメーカーへの採用も広がるかもしれない。Appleは「iPhone 14 Pro」で横長のパンチホールをあえて見せる「ダイナミックアイランド」を採用したが、中国メーカーは逆の方向を目指すだろう。

2023年はHuaweiのカメラフラグシップモデル「P60」の登場もうわさされている。またインドで5Gサービスがはじまったことにより、エントリー5Gモデルのさらなる低価格化が進みそうだ。他にも中堅どころで自動車メーカーの傘下となったMeizuにどのような動きがあるかなど、引き続き目が離せない新製品が多数登場するだろう。

関連記事

関連リンク

from "市場" - Google ニュース https://ift.tt/DMiNEvt

via IFTTT

Bagikan Berita Ini

0 Response to "“ゼロコロナ”で迷走気味だった中国スマホ市場 2023年に注目すべき3つのポイント:山根康宏の中国携帯最新事情(1/2 ページ) - ITmedia Mobile - ITmedia Mobile"

Post a Comment